Di panggung sejarah dunia, ada banyak kisah tentang kerajaan yang dibangun melalui penaklukan, pewarisan dinasti, atau revolusi. Namun, ada satu kisah yang unik: kisah Kesultanan Mamluk. Mereka adalah anomali sejarah, sebuah rezim yang didirikan dan dipimpin oleh para budak, yang tidak hanya merebut kekuasaan di salah satu pusat peradaban Islam, Mesir, tetapi juga menjadi kekuatan yang tak terbantahkan yang berhasil melakukan apa yang tidak bisa dilakukan oleh kerajaan besar lainnya: menghentikan laju pasukan Mongol yang tak terkalahkan.

Ini adalah kisah tentang bagaimana sekelompok anak laki-laki yang dicerabut dari tanah air mereka, dilatih dalam kerasnya disiplin militer, dan dijual sebagai properti, bangkit untuk menjadi penguasa, sultan, dan pelindung Islam. Puncak kejayaan mereka terukir selamanya dalam sejarah pada sebuah lembah di Palestina, di tempat yang dikenal sebagai Ain Jalut, “Mata Air Goliath”, di mana mereka mengubah arah sejarah dunia.

Asal-Usul Sistem Mamluk: Budak yang Disiapkan untuk Berkuasa

Kata mamluk dalam bahasa Arab secara harfiah berarti “yang dimiliki” atau “budak”. Namun, dalam konteks sejarah Islam abad pertengahan, istilah ini memiliki makna yang jauh lebih spesifik. Mamluk bukanlah budak biasa yang dipekerjakan di ladang atau rumah tangga. Mereka adalah kasta militer elite, para budak kulit putih yang sengaja dibeli dari wilayah-wilayah perbatasan dunia Islam, terutama dari padang rumput Eurasia (Turki Kipchak) dan Kaukasus (Sirkasia).

Sistem ini dimulai sejak era Kekhalifahan Abbasiyah pada abad ke-9, di mana para khalifah mulai merekrut tentara budak untuk melayani sebagai pengawal pribadi mereka. Alasannya sederhana: sebagai orang luar yang tidak memiliki ikatan keluarga atau kesukuan dengan populasi lokal Arab dan Persia, loyalitas mereka diharapkan sepenuhnya tercurah kepada tuan yang membeli dan membesarkan mereka. Mereka dibeli saat masih anak-anak atau remaja, dibawa ke pusat-pusat kekuasaan seperti Baghdad atau Kairo, kemudian diasingkan dalam barak-barak militer khusus.

Di dalam barak inilah transformasi luar biasa terjadi. Anak-anak budak ini dididik dengan keras. Mereka diajarkan dasar-dasar Islam Sunni, membaca Al-Qur’an, dan yang terpenting, mereka dilatih tanpa henti dalam seni perang yang disebut furusiyya. Ini bukan sekadar latihan militer biasa; furusiyya adalah kurikulum lengkap yang mencakup keahlian menunggang kuda, taktik kavaleri, memanah dengan presisi dari atas kuda yang berlari kencang, permainan tombak, dan pertarungan pedang. Pelatihan ini menanamkan disiplin baja, keberanian, dan rasa persaudaraan yang mendalam di antara sesama Mamluk, sebuah ikatan yang dikenal sebagai khushdashiyya. Ikatan inilah yang menggantikan hubungan keluarga yang telah hilang. Setelah menyelesaikan pelatihan mereka dan dianggap dewasa, mereka akan dibebaskan (dimerdekakan) oleh tuan mereka, namun tetap terikat oleh sumpah setia.

Mamluk yang paling berbakat akan naik pangkat, menjadi perwira (amir), dan bahkan diberi tanah (iqta’) sebagai imbalan atas layanan mereka. Paradoksnya, hanya Mamluk generasi pertama (mereka yang lahir sebagai non-Muslim dan dibeli sebagai budak) yang bisa mencapai puncak kekuasaan. Anak-anak mereka, yang lahir sebagai Muslim merdeka dan dikenal sebagai awlad al-nas, tidak bisa memasuki jenjang elite ini, meskipun mereka sering kali memegang posisi administratif atau militer yang lebih rendah. Sistem ini, secara teori, memastikan regenerasi kasta prajurit yang loyal dan terampil secara terus-menerus.

Kebangkitan di Mesir: Dari Pengawal Menjadi Penguasa

Pada pertengahan abad ke-13, Dinasti Ayyubiyah yang didirikan oleh Salahuddin Al-Ayyubi sedang mengalami kemunduran. Sultan terakhir yang cakap, Al-Malik Al-Salih Ayyub, sangat bergantung pada resimen Mamluk pribadinya yang dikenal sebagai Mamluk Bahri (Mamluk Sungai) karena barak mereka terletak di sebuah pulau di Sungai Nil. Al-Salih membeli ribuan budak Kipchak untuk memperkuat pasukannya dan melawan manuver politik dari kerabat Ayyubiyah lainnya di Suriah.

Ketergantungan ini terbukti menjadi pedang bermata dua. Ketika Al-Salih meninggal pada tahun 1249 saat Mesir sedang menghadapi invasi Perang Salib Ketujuh yang dipimpin oleh Raja Louis IX dari Prancis, para perwira Mamluk-nya, yang dipimpin oleh seorang wanita luar biasa bernama Syajar Ad-Durr (janda Al-Salih), mengambil alih kendali. Mereka berhasil mengalahkan pasukan Salib dan menangkap Raja Louis IX, sebuah kemenangan besar yang semakin meningkatkan kepercayaan diri dan kekuatan politik mereka.

Putra Al-Salih, Turansyah, yang dipanggil dari Suriah untuk naik takhta, membuat kesalahan fatal dengan mencoba menyingkirkan para perwira Mamluk yang telah mengamankan kerajaan. Merasa terancam, para amir Mamluk Bahri, termasuk tokoh-tokoh yang kelak menjadi legenda seperti Adz-Dzahir Baybars Al-Bunduqdari, membunuh Turansyah pada tahun 1250. Dengan matinya pewaris Ayyubiyah, kekuasaan secara efektif jatuh ke tangan para Mamluk.

Setelah periode singkat perebutan kekuasaan internal, di mana Syajar Ad-Durr sempat berkuasa sebelum akhirnya menikahi seorang komandan Mamluk, Izzuddin Aybak, Kesultanan Mamluk pun resmi berdiri. Era para budak yang menjadi sultan telah dimulai.

Badai dari Timur: Ancaman Mongol

Sementara Mamluk sedang mengkonsolidasikan kekuasaan mereka di Mesir, sebuah ancaman yang jauh lebih mengerikan sedang menyapu dunia dari arah timur. Di bawah pimpinan Jenghis Khan dan para penerusnya, Kekaisaran Mongol telah menjadi mesin perang paling dahsyat yang pernah ada. Mereka telah menaklukkan Tiongkok, Asia Tengah, Persia, dan Rusia. Pada tahun 1258, pasukan Mongol di bawah pimpinan Hulagu Khan, cucu Jenghis Khan, melakukan salah satu tindakan paling brutal dalam sejarah: mereka menaklukkan dan menghancurkan Baghdad, jantung intelektual dan spiritual Kekhalifahan Abbasiyah. Ratusan ribu penduduk dibantai, perpustakaan-perpustakaan agung dibakar, dan Khalifah Abbasiyah dieksekusi dengan cara yang kejam. Jatuhnya Baghdad mengirimkan gelombang kejutan ke seluruh dunia Islam. Seolah-olah kiamat telah tiba.

Setelah Baghdad, Hulagu mengalihkan pandangannya ke Suriah. Aleppo dan Damaskus jatuh dengan cepat pada awal tahun 1260. Utusan Mongol kemudian dikirim ke Kairo dengan pesan yang sama seperti yang mereka sampaikan kepada para penguasa lain: “Menyerahlah, atau hadapi pemusnahan total.” Bagi dunia Islam yang tersisa, Mesir adalah benteng pertahanan terakhir. Jika Kairo jatuh, tidak akan ada lagi kekuatan besar yang bisa menghalangi Mongol untuk menyapu Afrika Utara dan mungkin bahkan Eropa.

Di Kairo, Sultan Saifuddin Qutuz, seorang Mamluk yang dulunya adalah pangeran dari Kesultanan Khwarezmia yang dihancurkan Mongol, menghadapi pilihan yang mustahil. Menyerah berarti perbudakan. Melawan berarti menghadapi pasukan yang belum pernah terkalahkan dalam pertempuran besar. Dengan keberanian yang luar biasa, Qutuz memilih untuk melawan. Dia mengeksekusi utusan Mongol, sebuah tindakan deklarasi perang yang tak bisa ditarik kembali.

Pertempuran Ain Jalut: Saat Para Budak Mengalahkan Sang Penakluk

Qutuz tahu dia tidak bisa menghadapi Mongol sendirian. Dia melakukan langkah cerdas dengan memanggil saingannya, Baybars al-Bunduqdari, yang telah melarikan diri ke Suriah karena konflik internal. Menyadari ancaman yang lebih besar, Baybars setuju untuk bergabung dan menyatukan pasukannya dengan Qutuz. Gabungan tentara Mamluk Mesir, sisa-sisa pasukan Ayyubiyah dari Suriah, dan para pejuang Turkmen bersiap untuk pertempuran yang akan menentukan nasib peradaban mereka.

Secara kebetulan yang menguntungkan, Hulagu Khan harus kembali ke Mongolia karena berita kematian Khan Agung Möngke, meninggalkan komando pasukannya di Suriah kepada jenderalnya yang paling cakap, Kitbuqa Noyan, seorang Kristen Nestorian. Meskipun sebagian besar pasukan Mongol telah ditarik, kekuatan yang tersisa di bawah Kitbuqa masih merupakan kontingen yang sangat tangguh dan berpengalaman.

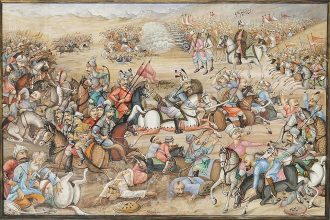

Pada tanggal 3 September 1260, kedua pasukan bertemu di Ain Jalut. Mamluk, yang sangat memahami taktik perang stepa seperti halnya Mongol, memiliki rencana brilian. Baybars, yang memimpin barisan depan, menggunakan taktik klasik nomaden: serangan palsu yang diikuti dengan mundur pura-pura. Kitbuqa, yang percaya diri dengan superioritas pasukannya, terpancing dan memerintahkan pasukannya untuk mengejar. Pasukan Mongol pun masuk ke dalam perangkap.

Ketika Mongol telah masuk cukup jauh ke dalam lembah, pasukan utama Mamluk yang dipimpin oleh Qutuz, yang bersembunyi di perbukitan sekitarnya, muncul dan menyerang dari kedua sisi, mengepung pasukan Mongol. Pertempuran berlangsung sengit selama berjam-jam. Pada satu titik, sayap kiri Mamluk sempat terdesak. Melihat ini, Qutuz membuang helmnya agar dikenali, lalu memimpin serangan balasan pribadi sambil berteriak, “Wahai Islam!” Semangat pasukannya berkobar kembali.

Akhirnya, pasukan Mongol yang terkepung tidak mampu menahan tekanan. Mereka pecah dan mencoba melarikan diri, namun terus diburu oleh kavaleri Mamluk. Kitbuqa sendiri ditangkap dan dibawa ke hadapan Qutuz sebelum dieksekusi. Kemenangan Mamluk di Ain Jalut adalah kemenangan total dan menentukan.

Signifikansi pertempuran ini tidak bisa dilebih-lebihkan. Untuk pertama kalinya, mitos bahwa Mongol tidak terkalahkan telah hancur. Kemenangan ini menyelamatkan Mesir, tempat suci di Mekkah dan Madinah, serta seluruh Afrika Utara dari penaklukan Mongol. Mesir, di bawah Mamluk, kini menjadi pusat politik, budaya, dan agama dunia Islam.

Puncak Kejayaan dan Warisan

Meskipun Qutuz adalah pahlawan Ain Jalut, kekuasaannya tidak berlangsung lama. Dalam perjalanan pulang ke Kairo, dia dibunuh dalam sebuah konspirasi yang dipimpin oleh Baybars, yang kemudian dielu-elukan sebagai sultan baru. Di bawah pemerintahan Sultan Baybars (1260-1277), Kesultanan Mamluk mencapai puncak kejayaannya. Baybars adalah seorang negarawan dan komandan militer yang brilian. Ia mengkonsolidasikan kekuasaan Mamluk di Mesir dan Suriah, mengusir sisa-sisa Tentara Salib terakhir dari benteng-benteng mereka, dan mendirikan kembali Kekhalifahan Abbasiyah di Kairo (sebagai pemimpin simbolis) untuk melegitimasi rezimnya.

Selama lebih dari 250 tahun (1250-1517), Kesultanan Mamluk memerintah Mesir dan Suriah, terbagi menjadi dua periode: Bahri (Turki) dan Burji (Sirkasia). Mereka tidak hanya dikenal sebagai prajurit yang tangguh, tetapi juga sebagai patron seni dan arsitektur yang hebat. Kairo dihiasi dengan masjid-masjid megah, madrasah, dan kompleks pemakaman yang hingga kini masih menjadi saksi bisu kemegahan mereka.

Namun, seperti semua kerajaan besar, Mamluk akhirnya mengalami kemunduran. Pertikaian internal antar faksi, wabah Maut Hitam yang menghancurkan populasi, dan masalah ekonomi melemahkan kekuatan mereka. Pada tahun 1517, kekuatan baru yang sedang naik daun, Kesultanan Utsmaniyah di bawah Sultan Selim I, menaklukkan Mesir setelah mengalahkan pasukan Mamluk dalam pertempuran Marj Dabiq dan Raydaniyya, mengakhiri era kekuasaan para sultan budak.

Warisan Mamluk tetap hidup. Mereka adalah bukti nyata dari salah satu bentuk mobilitas sosial paling ekstrem dalam sejarah. Dari debu perbudakan, mereka bangkit untuk memerintah sebuah kerajaan yang kaya dan kuat. Lebih dari itu, mereka adalah perisai yang melindungi jantung dunia Islam dari kehancuran total di tangan Mongol. Tanpa kemenangan mereka di Ain Jalut, peta dunia modern mungkin akan sangat berbeda. Kisah mereka adalah pengingat abadi akan ketangguhan, ambisi, dan kemampuan luar biasa manusia untuk mengubah takdirnya.

Bibliografi

Charles River Editors. The Mamluks: The History and Legacy of the Medieval Slave Soldiers Who Established a Dynasty in Egypt.

Gunawan, Hendra, Muhammad Rifaldi, and Ellya Roza. “Kemunculan Dinasti Mamluk Di Mesir Penyelamat Peradaban Islam.” Hamalatul Qur’an: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Qur’an, vol. 5, no. 2, 2024, pp. 480-489.

Muslu, Cihan Yüksel. The Ottomans and the Mamluks: Imperial Diplomacy and Warfare in the Islamic World. I.B. Tauris, 2017.

Petry, Carl F. The Mamluk Sultanate: A History. Cambridge University Press, 2022.

Qomariah, Rafi’atun Najah, Diva Maylana Surya, and Dinda Novrika Fitria Yusup. “Masa Peradaban Dinasti Mamluk Di Mesir.” TARBAWI: Jurnal Pendidikan dan Keagamaan, vol. 11, no. 01, Juni 2023, pp. 18-30.

Baca artikel menarik lainnya: Menyelamatkan Utsmaniyah: Tujuan dan Tantangan di Balik Era Reformasi Tanzimat

![]()